La Religion Gauloise

Analyse erronée des auteurs antiques

Le culte des dieux gaulois, souvent mal compris, a été associé à des rituels barbares et sanglants, comme le confirme ce texte du poète latin Lucain, issu de son ouvrage La Pharsale (vers 442 à 451) datant du 1er siècle ap. J.-C. :

« Vous voilà libres, Comates aux longs cheveux errants sur des épaules blanches ; et toi, Ligurien, dont le front est sans chevelure, mais dont la valeur est plus célèbre. Vous qui apaisez par des flots de sang humain Teutatès l’impitoyable, l’autel horrible d’Hésus, et Taranis plus cruelle que Diane taurique ; vous par qui revivent les fortes âmes disparues dans les combats, chantres dont la louange donne l’éternité, bardes ! vous ne craignez plus de répéter vos hymnes ; druides ! vous reprenez vos rites barbares, vos sanglants sacrifices que la guerre avait abolis. »

Les druides privilégiant la transmission orale de leur savoir, leurs dieux ne sont connus que grâce aux auteurs grecs et latins, comme Polybe et Poséidonios (2e siècle av. J.-C.).

De plus, il est difficile d’établir une table des correspondances entre dieux gréco-romains et dieux gaulois, car ces derniers recoupent souvent plusieurs attributs des premiers.

Rituels et interprétations complexes

Il convient de distinguer chacun des dieux gaulois. Cependant, plusieurs obstacles rendent les distinctions délicates :

-

Dès l’origine, les dieux gaulois semblent interchangeables : c’est le cas d’Esus et Teutatès, par exemple, qui ont des points communs.

-

A l’époque gallo-romaine, l’assimilation des dieux gaulois aux dieux gréco-romains a engendré des imprécisions : Teutatès prend, selon les cas, des attributs soit de Mars soit de Mercure.

-

On constate aussi, dans la multiplicité des dieux gaulois, un foisonnement d’appellations pour un même dieu emprunté aux Romains. Mars possède environ 60 surnoms, Mercure 45, Apollon 15, Jupiter 12 ! Seulement 5 dieux ont deux équivalences romaines : Cocidius équivaut à Mars et Sylvain, Poeninus équivaut à Jupiter et Sylvain, Smertrios équivaut à Mars et Jupiter, Vellaunus équivaut à Mars et Mercure, Vintius équivaut à Mars et Pollux.

-

Enfin, la polyvalence attribuée aux dieux gaulois n’est que partielle : Apollon ou Mercure, par exemple, ne sont pas des dieux guerriers, à l’inverse de leurs homologues gaulois.

Le panthéon gaulois

Il est difficile d’avoir une vision claire des dieux gaulois même si, depuis une cinquantaine d’années, l’archéologie, aérienne notamment, l’épigraphie (étude scientifique des inscriptions gravées) et la toponymie (étude des noms de lieux, de leur étymologie) ont permis de confirmer certaines hypothèses.

Ainsi, voici les principaux dieux et déesses gaulois présents à l’échelle interrégionale et dont la véracité historique a été démontrée. Ils sont présentés avec leurs attributs et leurs spécificités :

Belenos : Dieu du soleil, de la santé et des arts, il est souvent assimilé à Apollon. Il est représenté avec un serpent à tête de bélier, comme Cernunnos. Il est le dieu de l'harmonie et de la beauté, des sources mais aussi de l'intuition, de l'invention et du raisonnement. Dieu solaire souvent représenté avec un corbeau appelé Grannos ou Borvo, il est peut-être une incarnation du dieu Lug.

Belisama : Equivalent féminin de Belenos, son nom signifie « la très brillante ». Elle est la déesse de la Lune et du foyer, chargée de l'artisanat du métal et du verre, protectrice des poètes, des médecins et des forgerons. Elle est aussi la patronne des arts (tissage en particulier) et possède des pouvoirs guérisseurs car elle est associée aux sources. Elle est assimilée à Minerve chez les Romains.

Nantosuelta : Son nom signifie « Vallée chauffée par le soleil ». Elle est une déesse de la nature, de la terre, du feu et de la fertilité. Elle est parfois associée à Sucellus. Elle est souvent vêtue d'une robe longue et porte une corne d’abondance ou un petit objet en forme de maison ressemblant à une ruche.

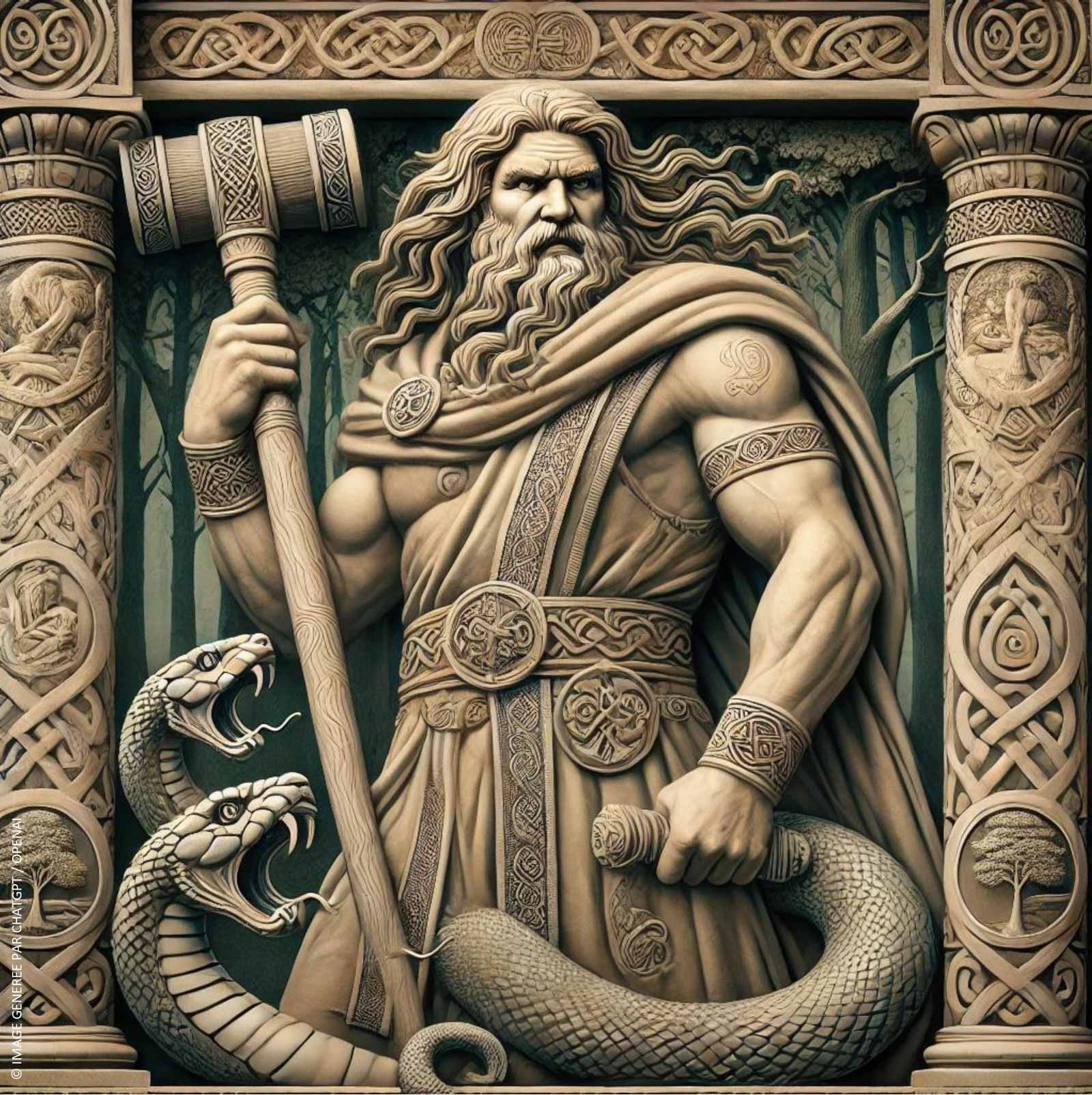

Sucellus : Dieu nocturne, infernal, de la vie et de la mort mais aussi dieu de la prospérité terrestre, des récoltes et des troupeaux. Son nom signifie « bon frappeur ». Âgé et barbu, tenant à la main un maillet, il est vêtu à la gauloise d'une longue blouse serrée à la taille et de braies collantes, parfois avec des bottes. Il tient souvent des ustensiles alimentaires : chaudron, tonnelet, amphore à vin. Il est parfois accompagné d’un chien. Il est souvent représenté aux côtés de Nantosuelta et évoque le couple romain Pluton-Proserpine. On peut le rapprocher de plusieurs autres dieux : Sylvain, Dis Pater ou Cernunnos. Une statuette de ce dieu a été retrouvée à Feurs, Rue Mercière en 1906.

Lug : Dieu protecteur des arts, des marchands et des voyageurs, mais aussi du soleil et de la lumière, il est souvent représenté tenant à la main des outils de forgeron, une harpe ou une bourse, parfois aux côtés d’un corbeau. Équivalent approximatif du Mercure romain mais aussi d’Apollon, il a donné son nom à la ville gallo-romaine de Lugdunum, Lyon.

Brigantia : Son nom signifie « la Grande Reine ». Elle est, selon certains, une variation de Belisama, Epona ou Rosmerta. Elle est déesse protectrice des poètes et de la divination. Elle peut être patronne des médecins, déesse des guérisons. Ainsi, par son pouvoir sur les accouchements, elle incarne la fécondité. Elle est aussi patronne des artisans-bronziers, forgerons et orfèvres, à l’aspect guerrier. Elle est également désignée maîtresse des animaux, des montagnes, des eaux et des forêts.

Cernunnos : Dieu de la virilité, des richesses, des bois, des animaux, de la renaissance et des rythmes saisonniers. Cernunnos est souvent représenté avec un serpent à tête de bélier et parfois un taureau, symbole de fertilité. Il porte souvent un torque et est assis en tailleur. C’est une version primitive de Bacchus-Dionysos, parfois considéré comme le frère jumeau de Lug ou le père des dieux gaulois qu’on appelle Dis Pater.

Épona : Déesse mère, de la fécondité, protectrice du foyer et de la moisson. Elle est représentée avec un cheval, une patère (coupe à vin), une corne d’abondance ou du blé dans les mains. Elle escorte aussi les âmes des défunts, protège les cavaliers, les charrons, les voyageurs à cheval.

Smertrios : Son nom signifie « le Pourvoyeur ». Dieu garant et protecteur des richesses, il est associé à la déesse Rosmerta. Il est souvent assimilé à Mars, son homologue romain.

Esus : Dieu bâtisseur, représenté en travailleur, en bûcheron, dieu des bateliers de Lutèce, il symbolise la fécondité et la puissance au combat. Son nom signifie « le Bon Maître ». Il est souvent représenté barbu, habillé d’une tunique courte, en train de tailler un arbre avec une serpe. Il est souvent assimilé, au dieu des forêts Sylvain ou, à tort, à Mars ou à Mercure.

Matres ou Matronae : Déesses mères génitrices des peuples, portant une corne d’abondance ou un enfant sur les genoux, elles ont des pouvoirs protecteurs, de vie, de fécondité et de guérison. Elles symbolisent la maternité et l’abondance et sont souvent représentées par trois. Epona est assimilée à elles.

Rosmerta : Son nom signifie « la Très Généreuse ». Elle représente la fertilité et l’abondance, la prévoyance et la providence. Comme Epona, avec qui elle est parfois confondue, ses attributs sont la corne d’abondance, une patère (vase sacré), un panier de fruits, une bourse. Elle est l’équivalent féminin de Mercure et évoque, avec lui, comme Nantosuelta, le couple romain Pluton-Proserpine.

Teutatès (ou Toutatis) : Dieu guerrier, protecteur d’une communauté et de son territoire, que l’on apaise par des immolations humaines. Son nom signifie « dieu de ma tribu », ce qui laisse à penser que chaque tribu avait son Teutatès. Il est généralement assimilé au Mars romain.

Taranis : Dieu du ciel et de l'orage, père de Lug, ses attributs sont la roue, la spirale et l'esse (cheville de fer fixée au bout d'un essieu pour maintenir la roue) symbolisant l'éclair. Il est souvent représenté barbu, vêtu à la gauloise. On peut l’assimiler sans hésitation au Jupiter romain.

A l’échelle locale, on dénombre une déesse de la mythologie celtique. Il s’agit de la déesse de la Loire et divinité éponyme du peuple ségusiave, Segeta ou Segesta. Son nom serait basé sur le gaulois Sego signifiant « force, victoire ». Elle était honorée dans au moins deux sanctuaires importants, tous deux des établissements thermaux, le premier à Aquis Segeste (Sceaux-du-Gâtinais) et le deuxième à Aquæ Segetæ (Moingt). Il semblerait qu'une grande partie des pèlerins étaient des femmes venant implorer ou remercier la déesse pour des problèmes de stérilité ou postnataux. Une place importante était réservée aux soins des yeux puisque l’œil était considéré, à cette époque, comme le reflet de l'âme et un élément de spiritualité. Segeta possède de nombreuses similitudes avec d'autres déesses gauloises des eaux de sources ou thermales, comme les déesses Sirona et Damona

Représentation fictive de Belisama

Représentation fictive de Smertrios

Représentation fictive de Taranis

Les druides et le druidisme

Étant donné que les Celtes ont une tradition orale, tous les témoignages écrits concernant les druides et le druidisme en général proviennent de peuples tiers, notamment des Romains. De plus, à l'heure actuelle, il n'existe pas de lien entre les découvertes matérielles et les druides. Les premiers témoignages détaillés sur eux remontent au 1er siècle av. J.-C. en Grande-Bretagne, Irlande et France actuelle.

Le terme « druide » en lui-même semble avoir été utilisé pour désigner de manière générale des hommes instruits, des philosophes, des professeurs ou des hommes pieux intéressés par la nature, la justice et la magie. Même s’il est tentant de spéculer sur la véritable nature du druidisme, il faut simplement le voir comme une école philosophique : un mouvement qui aurait régné sur la Gaule entre le 5e et 2e siècle av. J.-C. Les druides gaulois peuvent être considérés par les philosophes grecs comme des alter ego. En effet, leur croyance dans la transmigration des âmes, la transmission orale plutôt qu’écrite afin de conserver le secret de l'enseignement, l’initiation, la pratique de l'astronomie, l’implication dans la vie de la cité peuvent faire penser à la doctrine du grec Pythagore (580-497 av. J.-C.). Ce lien reste hypothétique mais possible sachant que les contacts entre le monde celte et la Méditerranée sont fréquents.

Ces païens constituent une menace pour les Romains qui craignent le pouvoir exercé par les druides sur les communautés celtes conquises. De plus, les Gaulois n’ont pas bonne presse auprès des auteurs latins, depuis leurs multiples raids en Italie et le saccage de Rome en -390. Ces derniers ont marqué un profond traumatisme. C’est pourquoi le druidisme ne sera toujours vu et décrit que d’une façon péjorative et barbare par les Romains :

-

César écrit que les druides « s'occupent des choses sacrées, ils dirigent les sacrifices publics et privés, et interprètent tout ce qui a trait à la religion». Il remarque leur intérêt pour l'astronomie, l'éducation et la bravoure, ainsi que leur coutume de sacrifier leurs compatriotes gaulois pour s'attirer la grâce des Dieux en mettant le feu à de gigantesques effigies humaines en osier où sont enfermés des hommes vivants.

Cette vision est à nuancer puisqu’à l’époque de la conquête : il ne semble rester déjà presque plus de druides en Gaule et les derniers se font discrets.

-

Plus tard, Pline l'Ancien (écrivain romain du 1er siècle) évoque par exemple le goût des druides pour le gui et le sacrifice humain: « Le meurtre d'un homme était pour eux un acte attestant de la plus grande dévotion » écrit-il, « et manger sa chair signifiait s'assurer une santé bénie des dieux ».

-

Tacite (historien romain du 1er siècle), de son coté, développe que durant une bataille, les druides « ont recouvert leurs autels du sang des captifs et consulté leurs dieux à travers des entrailles humaines. ».

-

Lucain (poète romain du 1er siècle) les décrit comme habitant « au fond des forêts dans des bois reculés » et, surtout, leur reproche leurs « rites barbares et leur sinistre coutume des sacrifices humains ».

-

Suétone (auteur romain du 1er siècle – 2e siècle) fustige, de son côté, la sauvagerie de leur « religion atroce ».

Cependant, tous les quatre écrivent à une époque où le druidisme est un concept lointain et déjà presque légendaire. Effectivement, c’est l’empereur Claude qui, au milieu du 1er siècle après J.-C., interdit officiellement le druidisme au sein de l’Empire romain.

Par la suite, les druides reviennent plusieurs fois sur le devant de la scène au cours des millénaires. La légende du druide gaulois a surtout changé sous la IIIe République dans l’enseignement scolaire devenu laïc. Par exemple, dans son ouvrage Histoire de France populaire publiée en 1875 : l’historien et homme politique Henri Martin (1810-1883) représente les druides comme des « philosophes-précepteurs ». Effectivement, il atténue leurs barbaries en les faisant devenir dépositaires du savoir, ancêtres de l'instituteur.

Sanctuaires et espaces sacrés

Toutes les régions de la Gaule ne fournissent pas les mêmes témoignages archéologiques des formes du culte, ni dans les mêmes proportions. De nombreux sanctuaires, entourés de fossés, sont abondamment représentés. Dans les régions méridionales, d'autres types d’aménagements cultuels ont été découverts comme les puits et des espaces dédiés au sein même des habitations, ou encore des délimitations d'aires consacrées.

Voici les caractères communs largement répandus dans ces lieux :

-

Les lieux consacrés à la pratique des cultes sont disposés en majorité sur les territoires, hors des habitats groupés, même s'ils sont parfois peu éloignés de ces derniers.

-

II s'agit en premier lieu d'espaces naturels désignés par les divinités (hauteurs, rochers insolites, grottes, gouffres, rivières, étangs, forêts...) ou considérés comme majeurs par les populations ou encore dans l'exploitation des ressources naturelles (limites de peuples, routes, mines, voies commerciales terrestres et maritimes...). La plupart de ces cultes trouvent leur rituel dans la continuité de ceux de la Préhistoire. Les aménagements des lieux caractérisés par des offrandes sont généralement temporaires, limités à des fosses ou foyers, voire invisibles à la fouille.

-

On considère ensuite les aires aménagées et délimitées par des fossés et/ou palissades. C'est par excellence le mode généralisé de démarcation complète ou partielle d'une aire consacrée à une divinité. Petits enclos intérieurs, autels votifs (dédié à un dieu), fosses diverses ou puits chemisés peuvent participer à des aménagements complémentaires. D'autres techniques de délimitation sont également mises en œuvre, comme les haies vives ou les clairières aménagées. L'évolution de la complexité des enclos avec un autel conduira, par étapes, vers le type plus élaboré du fanum au cours du 1er siècle av. J.-C. Ce sont des temples gallo-romains, à fondations en pierre, qui succéderont aux autels gaulois, en gardant un plan carré.

Reconstitution du fanum d’Oisseau-le-Petit

Reconstitution numérique des temples et de la grande cour du village gaulois d'Acy-Romance

L'habitat groupé va créer ses propres aménagements cultuels ou récupérer à son profit ceux préexistants. Ils se manifestent dans les pièces de l'habitation familiale par des fosses à offrandes ou d'objets étalés dans des espaces bâtis dédiés, mais peu différenciés des constructions de leur entourage. Dans le reste de la Gaule, c'est au cours des 2e et 1er siècle av. J.-C. que l'on note la multiplication de fosses à offrandes (Poncins-Goincet, Feurs...) et la mise en place d'un habitat autour d'aires, de puits et de constructions cultuelles.

Pratiques cultuelles

C'est surtout l'offrande qui s'affirme comme le rite principal des Celtes mais dont les formes et les objets qu'il concerne demeurent encore imprécis. Bien souvent sont confondus l'offrande elle-même avec les restes sacrificiels ou avec le matériel utilisé pour le sacrifice et le banquet qui l'a suivi. Là encore des spécificités interrégionales existent.

Voici les pratiques des cultes les plus répandues :

-

Les dépôts d'objets constituent les éléments de l'offrande aux divinités. Ils sont présents dans l'ensemble des lieux cultuels, tant sur les territoires que dans l'habitat. Les objets consacrés, qu'ils soient modestes (fragments métalliques réemployés ou céramiques retaillées) ou précieux (or et argent) sont déposés à même le sol, exposés, enfouis ou immergés. Les composantes métalliques (pièces d'armement, de vaisselle, d'outillage, bijoux, monnayage…) sont les traces indiscutables de ces consécrations, qu'il y ait eu ensuite destruction rituelle ou non. D'autres types d'objets peuvent avoir été offerts comme des céramiques peintes.

-

Les sacrifices d'animaux, presque exclusivement domestiques, sont généralisés en Gaule, dans les grands sanctuaires, mais aussi les lieux cultuels plus modestes. Dans les sanctuaires structurés, l'autel en creux tient une grande place dans les pratiques collectives. Il comprend deux formes qui peuvent être réunies. La cavité et le foyer permettent la cuisson des viandes et des viscères de l'animal sacrifié.

-

La découverte de restes humains dans plusieurs sanctuaires de la Gaule, dans des silos abandonnés ou en habitat, a généralisé l'idée du sacrifice humain. Il convient de séparer ici deux modes bien différents : l'immolation d'individus dans le cadre des rituels stricts et la manipulation de corps ou de parties de ceux-ci, disposés dans les fondations d'une fortification, d'une habitation ou en silos rebouchés. De plus, il y a les rites de victoire (sous forme de têtes coupées exposées ou de corps) en tant qu’offrande suprême et exceptionnelle à une divinité. Mais, en majorité ces sacrifices humains doivent attirer les faveurs ou la clémence d’un dieu : bonne conservation des récoltes, protection de l'habitat et de leurs occupants… On rattache à ces rites le traitement de crânes honorés de leur seul masque facial, parfois reconstitué au naturel et peint.

-

Une autre pratique est mieux documentée en Gaule : l'héroïsation de personnages majeurs, fréquemment des guerriers. Le réexamen de l’ensemble des statues gauloises en bois ou en pierre, les rattache à des représentations d'ancêtres ou de contemporains héroïsés, dans le cadre de cultes familiaux ou collectifs. Il est possible qu'une large part de ces sculptures ait été liée à des enclos, disposés à proximité d'une sépulture isolée ou d'une nécropole familiale. Au Second âge du Fer, la classe aristocratique paraît avoir récupéré cette pratique pour conforter son rôle et structurer son clientélisme. De leur côté, les habitats groupés font davantage appel aux restes inhumés ou incinérés de héros protecteurs, ou tardivement à une récupération iconographique valorisante.