Noms des rues de Feurs

Noms issus de personnages célèbres

-

Rue Philibert Mottin :

Par testament daté du 5 novembre 1897, Philibert Mottin lègue à la ville de Feurs la somme de 15 000 francs. Ce don est accompagné d’une requête spéciale : il demande que la commune prélève annuellement et sans virement aucun, une somme de 1 000 francs qui doit être garantie par un placement assuré. Cette somme est destinée à récompenser 5 élèves garçons et 5 élèves filles les plus méritants des écoles publiques laïques de Feurs sous la mention suivante : prix Philibert Mottin. Ainsi, le prix est décerné pendant plusieurs années.

-

Place Charles Dorian :

Il est né le 12 avril 1852 à Valbenoîte (ancienne commune devenue quartier de Saint-Etienne). Petit-fils de Jacob Holtzer (maître de forges), il est député de la Loire de 1887 à 1889 puis de 1893 à 1902, siégeant à gauche, sur les bancs des républicains modérés. Son activité parlementaire reste limitée puisqu’il vote uniquement pour cinq projets (poursuites judiciaires, restriction de la liberté de la presse…). De 1896 à 1900, Charles Dorian est également maire de Feurs. Parallèlement à sa carrière politique, il consacre du temps à la préparation et au financement de l'expédition scientifique Foureau-Lamy : la traversé du Sahara de l’Algérie française au Nord jusqu’au Soudan français au Sud. Il participe même à ce voyage de septembre 1898 à octobre 1900. A son retour il est fait Chevalier de la Légion d'honneur en 1901, puis meurt à Paris le 15 juin 1902. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise.

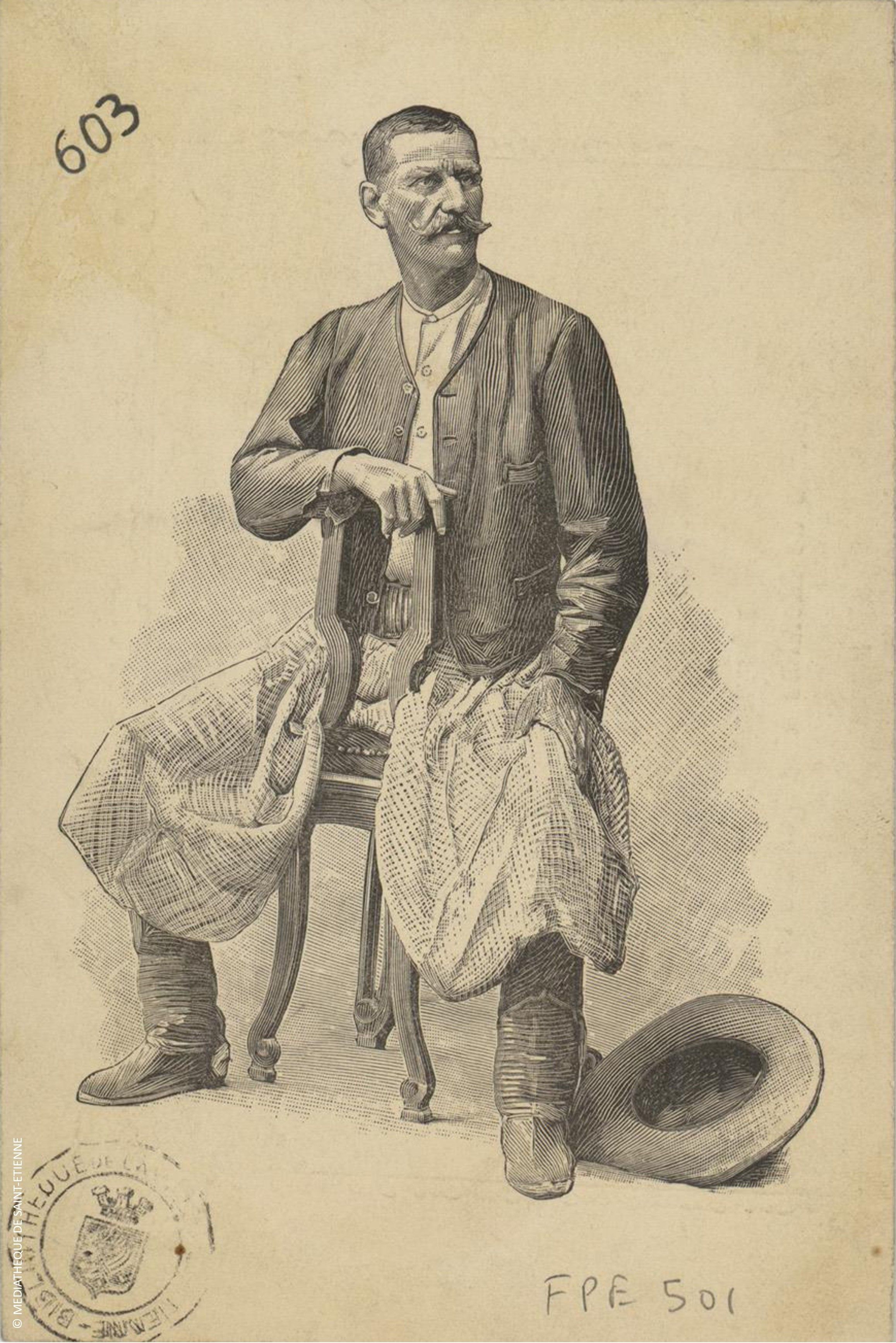

Estampe de Charles Dorian lors de la mission Foureau-Lamy

-

Rue Victor Champier :

Il est né le 3 octobre 1851 à Feurs. En 1876, Victor Champier fonde la société du musée des Arts décoratifs de Paris. En mars 1880, il fonde et devient directeur de la Revue des arts décoratifs jusqu'en 1902, après avoir été le directeur de publication du Musée universel. Sous sa direction, de 1902 à 1929, l'École nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix va être érigée en modèle et visitée par des étrangers. Il est nommé officier de la Légion d'honneur le 30 septembre 1920. Il décède à Roubaix en décembre 1929.

-

Rue René Brouillet :

Né le 9 mai 1909 à Cleppé, il rentre à l'École normale supérieure, puis à l'École libre des sciences politiques avant de devenir auditeur à la Cour des comptes en 1937. Résistant, il est membre du Conseil national de la Résistance, proche du Général de Gaulle, dont il est le directeur de cabinet à la Libération. Il occupe le poste d’ambassadeur de France à Vienne de 1961 à 1963, puis ambassadeur représentant auprès du Saint-Siège de 1964 à 1974. Il finit sa carrière diplomatique en siégeant au Conseil constitutionnel de 1974 à 1983 et en tant que membre de l'Académie des sciences morales et politiques de 1987 à 1992. Grand-croix de la Légion d'honneur en 1987, il décède à Paris le 28 novembre 1992.

-

Rue Victor de Laprade :

Cet homme est né à Montbrison le 13 janvier 1812 et mène des études dans un lycée de Lyon. Poète de formation, il est aussi professeur à la faculté des Lettres de Lyon, élu à l'Académie française en 1858 et député du Rhône de 1871 à 1873. Profondément religieux et royaliste, il appartient à l’école de Lamartine. Il est aussi décoré de la Légion d'Honneur en 1847 et lauréat de l'Académie en 1849 puis en 1885. Il meurt à Lyon le 13 décembre 1883. Une statue à son effigie trône au centre du jardin d'Allard à Montbrison, œuvre du sculpteur Bonnassieux et inaugurée en 1888.

-

Rue Auguste Broutin :

Il est né le 1er novembre 1811 à Montbrison. Notaire de formation, il est membre du parti de l'Ordre (monarchistes-conservateurs positionnés à droite) et est élu maire de Feurs de 1855 à 1865, sous le Second Empire. Membre de la société archéologique La Diana, dont il fut longtemps l’archiviste : on lui doit plusieurs ouvrages d'histoire du Forez qui font encore référence. En effet, il publie en 1867, une Histoire de Feurs et de ses environs, dont la partie consacrée aux années 1830-1850 peut être considérée comme un témoignage puisque l’auteur a vécu dans la commune durant la période qu’il évoque.

-

Rue Camille Pariat :

Cet artisan-brasseur est issu d’une des plus riches familles de Feurs avant la Révolution Française. Il se fait élire maire de Feurs le 30 juillet 1848. Cependant, l’Abbé Roux nous apprend qu’une forte opposition en continue a lieu contre sa municipalité. Camille Pariat fait partie du parti républicain de La Montagne (démocrates-socialistes positionnés à gauche). Aux élections législatives du 22 juillet 1849, il demande à un brigadier de libérer un Montagnard qui aurait potentiellement fait pression sur un électeur, votant pour le parti de l’Ordre, afin qu’il change son vote. Le brigadier refuse, obtient le soutient du Préfet qui suspend Pariat et sa municipalité. Il est révoqué et la municipalité dissoute le 6 septembre. Il essaie de se représenter aux élections municipales du 12 novembre 1849 mais il est battu.

-

Rue d’Assier :

Jean-Joseph d’Assier est né le 3 octobre 1793 à Saint-Victor-sur-Loire. Il est envoyé au collège des jésuites de Roanne, puis dans la pension Liautard à Paris. Rentré à l’école spéciale militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye, il combat durant les conquêtes napoléoniennes mais fini amputé de la jambe gauche. Il reçoit pour ce sacrificie la Légion d’honneur. Il entreprend alors d’étudier le droit administratif et politique. Il dessine aussi les plans de la future chapelle des martyrs en 1826 et popularise l’exploitation des carrières de Donzy. Après avoir été maire de Luriecq en 1826, il est porté à la mairie de Feurs en 1843 afin d’y mener de grands changements : construction de l’hôtel de ville, restauration de l’hospice des malades, création de la Caisse d’Epargne… Désapprouvant la révolution de 1848, il démissionne mais revient au pouvoir de 1849 à sa mort. En effet, profitant d’un climat plus doux dans le Sud, il décède à Nice le 23 janvier 1853. D’après Auguste Broutin, on a donné son nom à une rue de Feurs (raccourci depuis en Rue d’Assier) puisqu’il a payé 1000 francs afin d’établir une communication directe entre la route de Saint-Etienne et la place Guichard.

Noms issus de l’histoire et/ou du patois local

-

Rue du Montal :

Nom d’un ancien fief où se trouve un ancien moulin sur la Loise. Plus tard, le sieur Péronnet établit des bains publics alimentés par un aqueduc venant de la Font-Qui-Pleut.

-

Rue Saunerie :

Nom donné à cause de la loge du saunier, marchand de sel. Les fours banaux (fours à bois mis à disposition des habitants par un seigneur) sont aussi placés dans cette rue jusqu’en 1750.

-

Rue de la Guillotière :

Toponyme qui se trouve dans les communes alentour de Feurs : Saint-Martin-Lestra, Saint-Laurent-la-Conche…. Il n’a pas de forme ancienne mais est probablement issu (ou dérivé) de la famille Guillot.

-

Rue de Brosse :

Nom d’une famille qui a été propriétaire du château du Rozier. Mme veuve de Brosse est la femme du dernier baron du Rozier, mort en 1855, conseiller général de Feurs, pair de France et député de la Loire.

-

Rue du Pas du Leyzin :

Un « pas » est un passage difficile ou droit que l’on règle pour traverser une rivière, un pont… Leysin est un lieu détruit à Saint-Barthélemy-Lestra où le Soleillant prend sa source. Le cours d’eau jouxte d’ailleurs cette rue.

-

Rue des Fauvettes :

Référence aux oiseaux du même nom. La fauvette est connue pour être un oiseau migrateur et pour son babil sifflé-flûté mélodieux mais puissant. En France, il en existe plusieurs variétés dont la fauvette à tête noire et la fauvette des jardins qui participent à débarrasser les plantations des insectes nuisibles.

-

Chemin du Fond-Fenouillet :

Dérivé issu de Monsieur de Fenouil, maître des requêtes à Feurs au début du 18e siècle. Il possède deux grands bateaux qui naviguent entre Saint-Rambert et Roanne.

-

Chemin des Vauches :

Déformation du patois forézien « Bauche » (iris d’étang) ou « Bauches » (fanes de légumes, pommes de terre, plantes desséchées).

-

Chemin du Riou :

Référence à une petite seigneurie appelée Riou qui dépend de la terre de Bigny.

-

Place de la Boaterie :

En latin « boateria » correspond au marché aux bœufs.

-

Boulevard du Soleillant :

Château appartenant à un certain Antoine-Laurent de Fornel. Il a été incendié à l’été 1789 par les paysans. Cet événement a détruit sa chapelle et sa bibliothèque.

-

Lotissement de la Noaille :

Issu de la forme ancienne « Noallieu », qui est une ancienne commune de Feurs d’après le Dictionnaire topographique du Forez et des paroisses du Lyonnais et du Beaujolais formant le département de la Loire.

-

Rue des Jardins de Thélois :

Thélois est un domaine connu au 18e siècle sous le nom de Telloy. Ce terme subsiste toujours grâce à une mention retrouvée à Salvizinet.

-

Rue Mercière :

Sous l'Ancien Régime, un membre du corps de la mercerie est un marchand ambulant qui parcourt villes et villages en vendant toutes sortes de produits. Cependant, dans le secteur de la mode, ce terme désigne une personne vendant en gros ou au détail des articles de mercerie utilisés pour la couture, la confection, les travaux d'aiguilles, la parure. Pour le cas de cette rue forézienne, aucunes de ces 2 hypothèses n’est avérée.

-

Rue de la Croix des Rameaux :

Une croix des rameaux est une croix marquant une station jusqu’où les fidèles font une procession lors de la semaine Sainte. Son nom est une référence au dimanche des Rameaux. Dans le calendrier liturgique chrétien, ce dimanche précède le dimanche de Pâques. Le symbole de la croix est une référence à la crucifixion du Christ.

-

Chemin de l'Eazillée :

Ce terme a peut-être la même origine que « Arzile ». Toponyme cité en 1815, nous ne sommes pas encore assurés de sa détermination. S’il est issu de l’ancien français « ardille » et du latin « argilla », il peut donc correspondre à l’argile.

-

Chemin des Vorzines :

Ce terme franco-provençal est dérivé du patois « vorze » ou « vorse ». Il désigne un lieu où pousse la variété de saule marsault, espèce commune en France. Ce lieu peut être un terrain inculte, couvert d´arbustes verts broussailleux, le long des cours d´eau. A Feurs, ce chemin est proche de la Loire. Jadis, les vorzines, ont pu servir à attacher les fagots – lors de la taille les arbres - pour chauffer les chaudières des habitations.

-

Rue du Garolet :

Plusieurs explications sont possibles pour expliquer l’origine du terme. Tout d’abord, c’est un toponyme connu depuis le milieu du 14e siècle. « Gar » est un radical indo-européen (comme la Garonne) désignant une rivière coulant sur un sol rocheux, d’après l’ouvrage Noms de lieux de la Loire et du Rhône - Introduction à la toponymie. D’autre part, on peut aussi suggérer que le terme est un dérivé du Garollet. Ce cours d'eau naturel non navigable de 14,68 km, prend sa source dans la commune de Saint-Martin-Lestra et se jette dans La Loire, en rive droite, au Sud de Feurs. Ce dernier a deux affluents : Le Bruchet et le Ruisseau de Foix.

-

Chemin de Jaricho :

L’orthographe Jaricot pourrait correspondre à un patronyme illustre, celui de Pauline Jaricot (1799-1862), fondatrice de l'œuvre catholique de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant. Elle est béatifiée en 1930. Mais cela n’a pas sens ici pour désigner un chemin qui a demeuré longtemps rural… Ce terme semble plutôt issu de l’occitan « garrigo » correspondant à une terre inculte.

-

Rue de l'Arzille :

Nom également connu à Essertines-en-Donzy et à Mizérieux. C’est un terme issu de l’ancien français « ardille » et du latin « argilla » correspondant à l’argile. Il se peut qu’un artisan travaillant ce matériau et une carrière se trouvaient là.

-

Rue de la Minette :

Il semble que la rue doive son nom à un certain Jean Minet. Au 15e siècle, ce dernier aurait été propriétaire d’un domaine à cet endroit, terre bientôt nommée la Minette. Un terrier (registre contenant la description des terres) de 1473 atteste de l’existence de cet homme. Situé près du domaine de la Ronzière et à proximité de Randan : le domaine de la Minette garde par la suite son nom. Quand vers 1630, Benoit Rozier en est le propriétaire, il est appelé sieur de la Minette.

-

Rue de la Paparelle :

La famille noble des Paparelle parait être originaire de Feurs. Elle contracte en 1580, une alliance avec la famille du Rozier. Son nom se lit très souvent sur les registres de la paroisse.

-

Impasse de la Boissonnette :